マイタウン薬局熱田店ブログ

アフロ?!

こんにちは! マイタウン薬局熱田店です。

今回も二十四節気始まりでーす。

3月5日は「啓蟄(けいちつ)」。

この頃になると、大地も暖まり、春の陽気に誘われて 冬ごもりしていた土の中の虫たちが動き始める頃。

「啓」はひらく、「蟄」は土の中で冬ごもりしている虫という意味ですが、目を覚ますのは虫だけではないようです。ひと雨ごとに気温が上がり、ワラビやゼンマイなどの山菜も土から顔をのぞかせます。

この頃の行事として有名なのが、奈良の東大寺「二月堂」のお水取りですね。

大きな松明で有名で、「修二会(しゅにえ)」ともいわれており、春の訪れを告げる行事として知られています。

12日の夜、二月堂の手前にある「閼伽井屋(あかいや)」という建物の中にある井戸にお水を汲みに行き、その「お水(お香水)」を二月堂のご本尊である「十一面観音」にお供えする習わしがある為「お水取り」と呼ばれています。

また、「お松明」の名は、練行衆が二月堂に上堂する際、足元を照らす大松明で先導されることに由来しています。

二月堂の本尊、十一面観音菩薩の宝前において行う悔過法要として、天平勝宝4(752)年にはじめられ、現在まで途切れることなく続けられています。

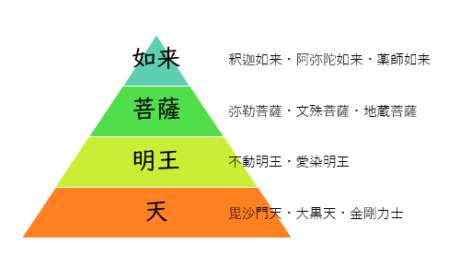

ところで仏様にも役割と階級があるってご存じでしたか?

Ⅰ TOPに君臨する如来とは

悟りを開眼した仏様で、仏教用語のサンスクリット語では「真実から来たもの」という意味があります。

悟りの境地にいる象徴として、質素な衣を身にまとっているのが基本です。

また、「螺髪(らほつ)」と呼ばれる丸い粒が均等に並んで渦巻となり、頭頂部で盛り上がっている髪型は如来にしか許されていません。

Ⅱ 菩薩の特徴と役割

菩薩は如来になる前の存在で、修行中のお釈迦様をモデルにしています。

冠や首飾りなど、豪華な装飾品を身に着け、髪も高く結い上げられているのが特徴です。

※地蔵菩薩は例外で、道沿いに祀られる、いわゆる「お地蔵様」は、子供の守護神として知られており身近な仏様です。

Ⅲ 明王の特徴と役割

三番目の仏様ですがその役割は仏の教えに従わない者たちを正しく導くことです。

それは「如来が姿を変えているため」とも言われており、道を誤った者たちを厳しく説き伏せるために髪が激しく逆立ち、牙が生え、形相は憤怒を表すため睨みつける表情をしています。

表情のほかには、武器の所持や身体の部位が多く設定されているのも特徴です。(人々を見逃さないように目が、また人々を逃さないように手の数も多くなっていることがあります。)

Ⅳ 天部の特徴と役割

仏法と仏教世界の守護の役割を担っているのが「天部」。もともとは仏教成立以前に民間で信仰されていたバラモン教やヒンズー教などの神々が仏教に帰依したもので、種類が多く、武将から福の神、 女神までいます。官服を着た貴人姿、鎧を纏った武将姿、鬼の姿など多様な姿で表現されます。

お寺で仏像を拝むけれど、どこに注目すればいいのかわからない・・・ということ、意外に多いのではないでしょうか?今回の記事で仏像の見方の入門になりましたでしょうか?